DELL Vostro 3470 ケース交換

hp prodesk 400 G5 SFF を購入した後に、似た DELL Vostro 3470 が安めに売られていたので思わず買ってしまっていましたw

hp prodesk 400 G5 SFF リンクのように色々遊んで、だいたいやれることが終わったので DELL Vostro 3470 を弄って遊ぼうと思います

前もそうでしたが、グラフィックボードの拡張性が皆無なので、他の装備は継承しつつケースをミドルタワーに交換していきます。

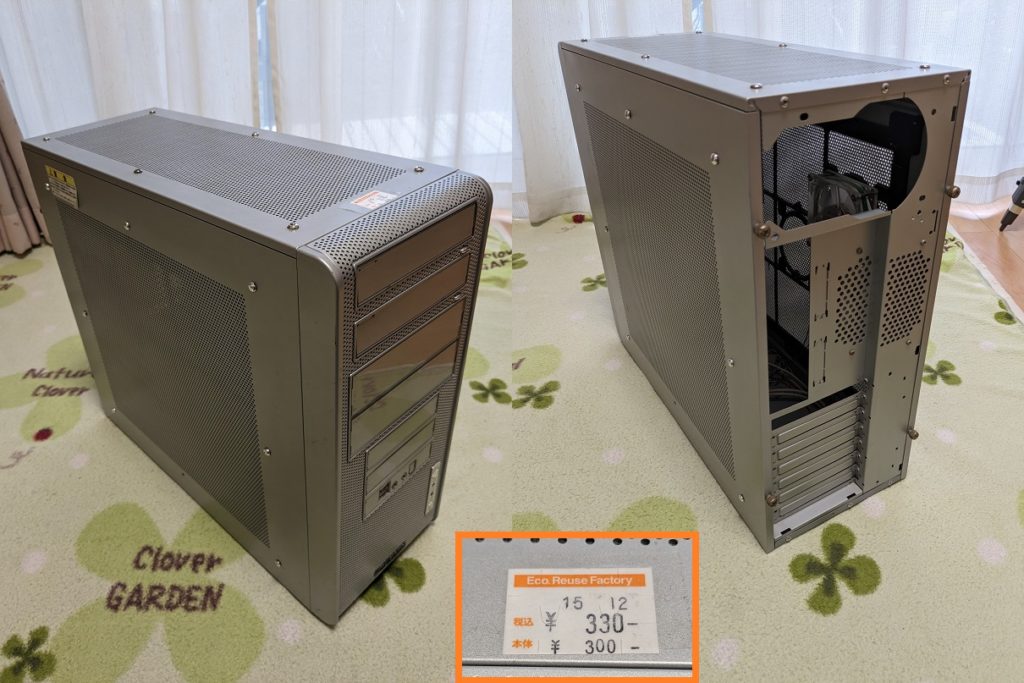

ハードオフで330円でした(笑)

ネジ穴が通常のATXと違うのでMBの固定する板に出っ張りの無い平らなケースを手に入れましょう!

ケースLED付のケースファン×2、手回しネジ×4と部品だけでも結構お得でした。(ケースファンが回るか試してませんがw)

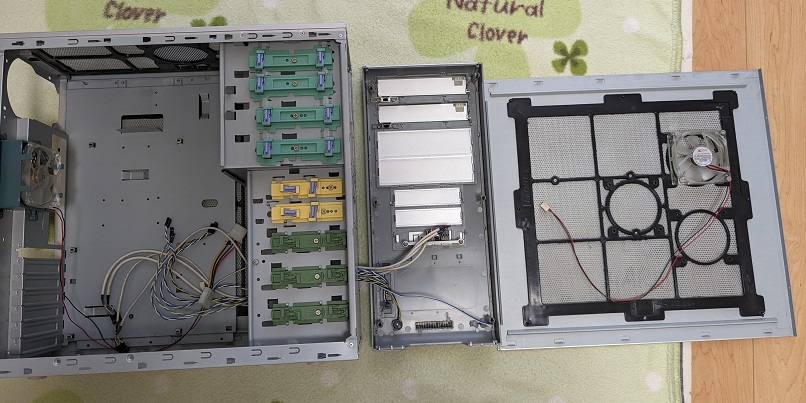

じゃあ、さくっとVostro君をばらしたいと思います!!

ケースを開くと内側に外し方が書いてあります。

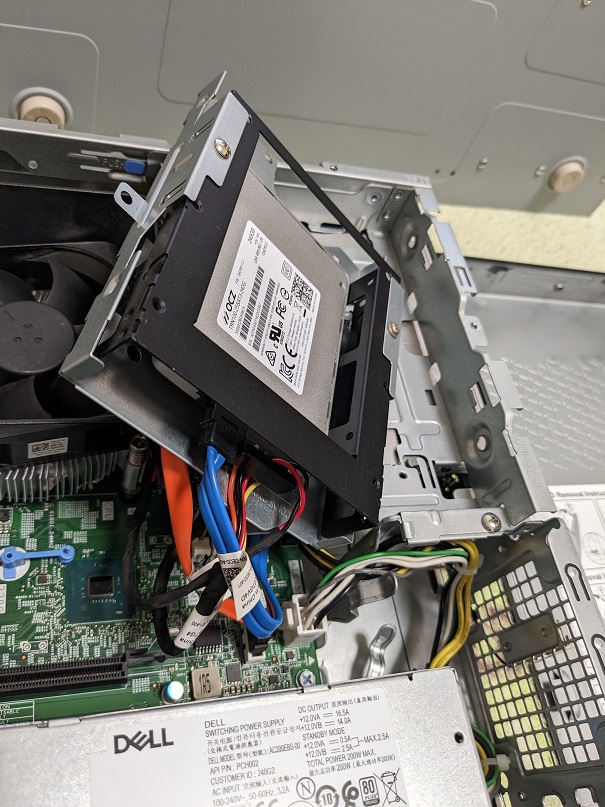

hpのprodesk G400の時は2.5インチドライブも取り付け可能に設計されていましたが、こちらは専用の器具を使い2台搭載可能にする形のようでした(電源コードも変更になるのか?足りないぞ?)

しょうがないので起動テストは2.5→3.5の変換を使って固定してました。

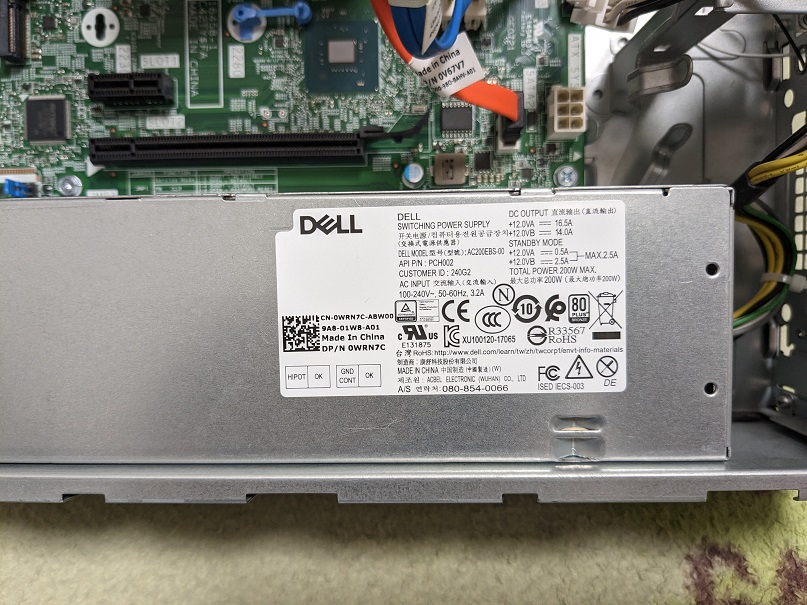

電源はMAX200Wでした。prodesk(180W)よりちょっと大きめですね。

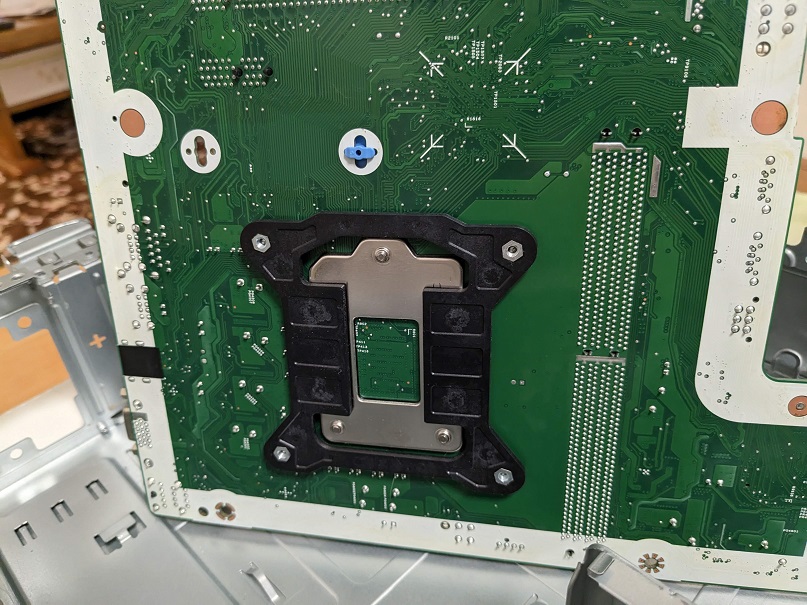

MBを外して判ったのですが、CPUクーラーが一般的な取り付け方でした。hpのprodeskはケースに直結だったのでコンパクトケースはみんなそうなのか?と思ったのですが、hpが特殊なだけでした。

今回はケース加工を詳しくやります!!(いらんかもですがw)

MBの位置決めの為スペーサーをMB側に付けておきます。

そしてケースに入れてグラフィックボードを付け、ネジ位置を決めます。

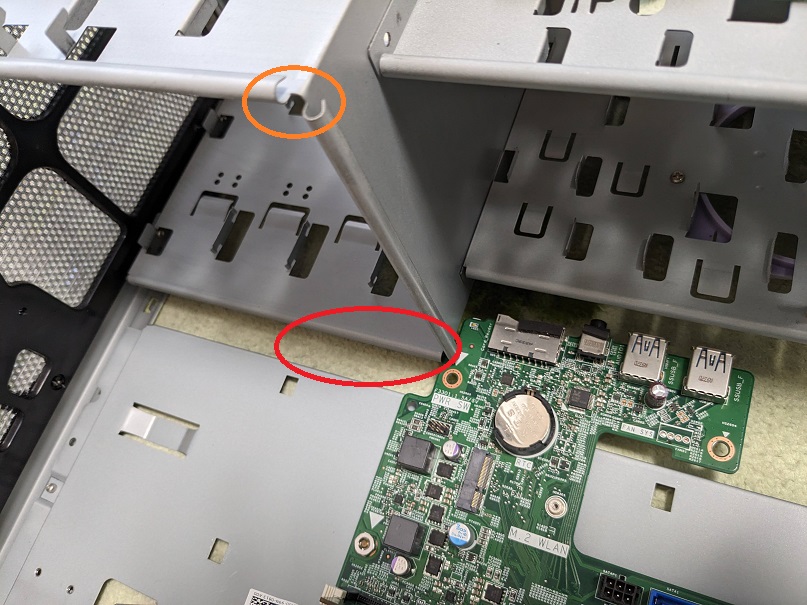

赤丸で囲った部分のスペースが狭く干渉して入りません。強度UPの為の曲げ加工している部分を削ります。

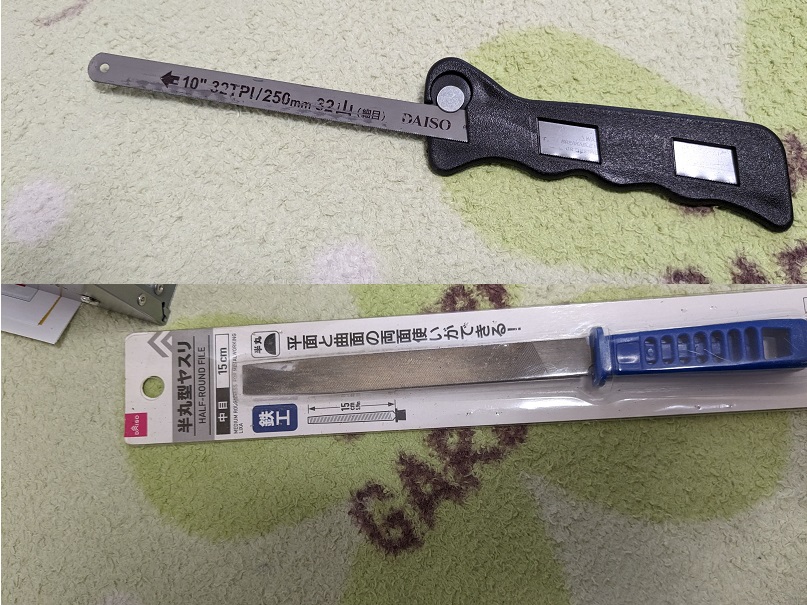

100均万歳!!鉄工用のノコギリ(柄はセリア?)とヤスリです。計220円也

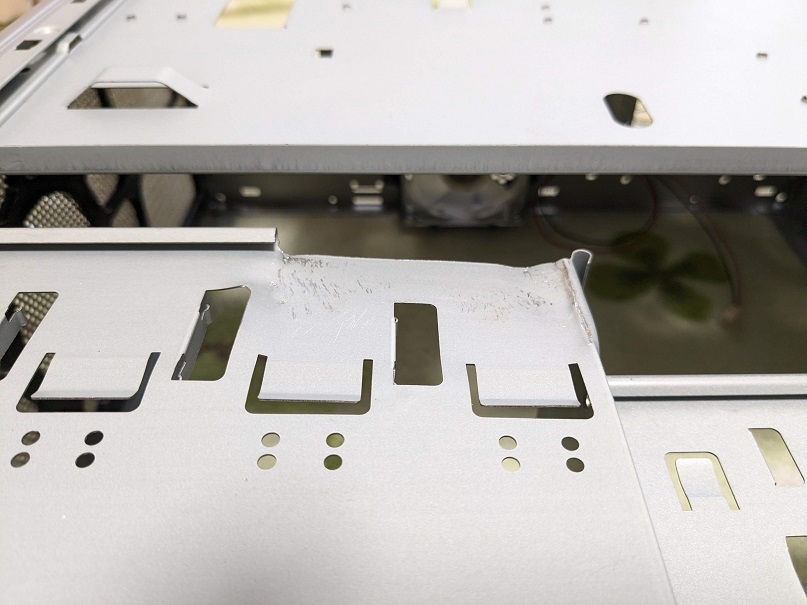

切り取って試したらまだ狭かったのでハンマーでたたいて広げましたw

(写真忘れたのでほぼ完成時のですが)MBとグラフィックボードをセットしてスペーサーを一部抜きサインペンで印を付けます。グラボを外したりスペーサーの位置を変えてすべてに印を付けます。

金属加工ではドリルが滑りやすいのでセンターポンチという器具で凹みをつけるのですが、わざわざ持っていませんので五寸釘で凹ませます。この時裏側は木材などを当てておいてくださいね。

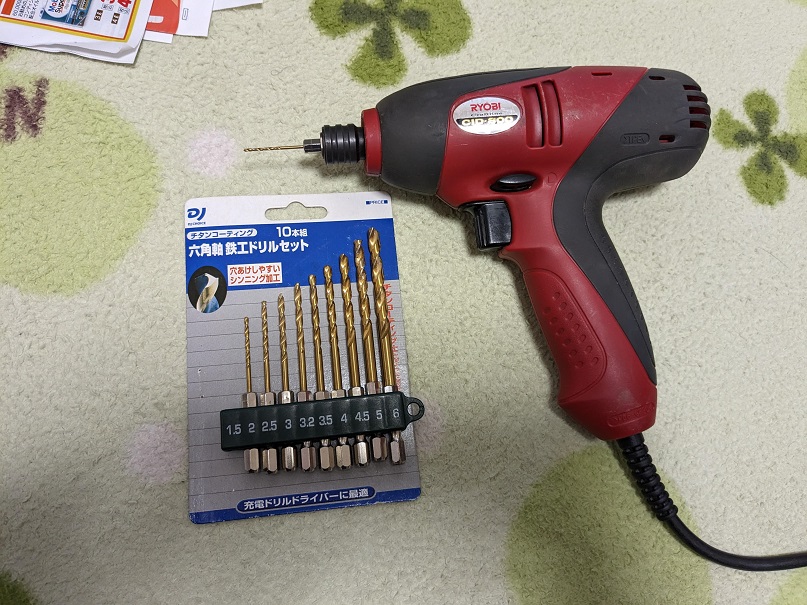

ご家庭に1台あるだろう電動ドリルで穴あけします。ドリルセットがあると好きなサイズが選べて良いです。木工でも鉄工でも使えるように鉄工用を買うのが良いですね。最近では100均でも(バラで)売ってますので必要分から買い集めてもいいかもしれません。

って、どの大きさやねんってなるのですが、最近のダイソーはデジタルノギスも売ってます。プラスチック製なので心もとないですが、測定物を傷つけにくいとかメリットもありますね。デジタルサイコーです。

(金属製のちゃんとした奴はあるのですが、ブログではサイズが出しにくいし・・・最小単位は0.05mmなのですが、そこまで必要な事はあまりありませんので。)

ネジ径は3.3mmなのでとりあえず3.5mmの穴にします。(会わなければ4.0位まで広げます)

まず1.5mmで空けた後に3.5mmで空けます。そうするとずれにくいです。

ちょいピンボケですが、3か所穴を空けスペーサーを取り付けました。

正面から見て左上は、元々の位置と同じだったので、ケース専用の金具でついています。

ナットはここで使ったのと同じ UNC規格の太さNo.6、32山というナット CAINZ(カインズ)(198円)です。スペーサーも場合によってはミリネジだったりますので確認してから買いましょうね^^

電源を移植します。今回はケースの淵を挟むようにして固定しました。結構しっかり付いているので大丈夫そうです。

wifiとBTのアンテナを移植します。少しでも外側がいいかな?と思って裏面にしました(蓋は金属なのですがメッシュなので多少は・・・)。剥がす時はZIPOオイルを使ってます。ベンジンが最良かもしれませんが、保存や入手が非常に楽なのでシール剥がしとして我が家では常備してます。乾けば再粘着可能です。

一通り移植も完了したので最小構成で起動チェックです。

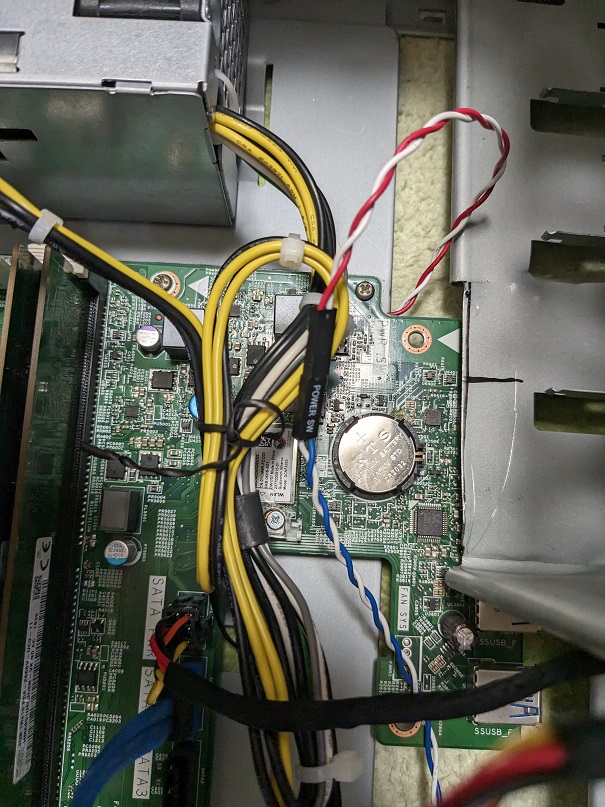

スイッチも移植し押せるようにしておきました。

問題無く起動しました。

スイッチをケースの内部に手を入れて押さなければならない事以外は解決ですw

という訳でケースのスイッチを使えるようにする細工です。

(実際はグラボの実験が終了してからやってますが)

以前買ったLED延長ケーブルを使います。

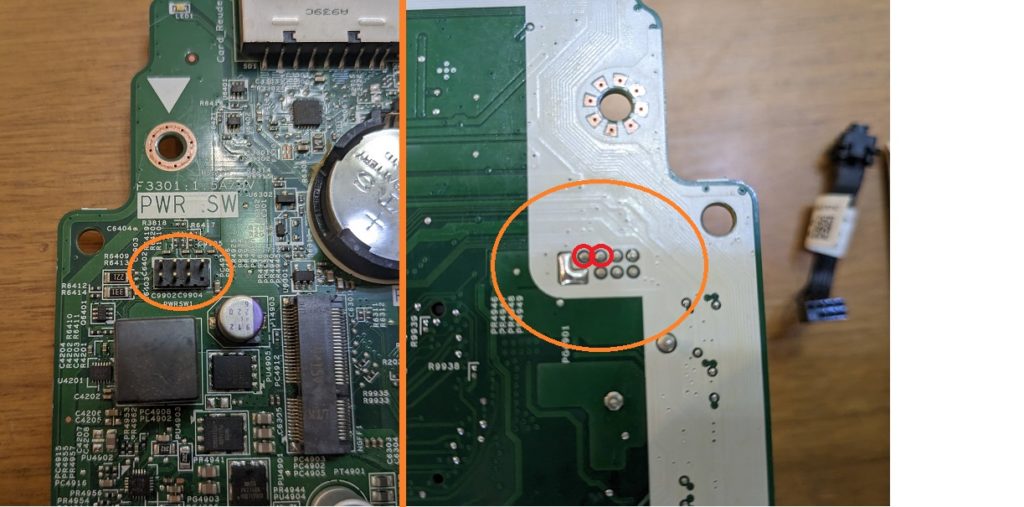

以前と同じようにケーブルをぶった切りハンダ付け

コテ先で基盤の端子を温め、少しハンダを盛ります(融和しやすくなる)。

ケーブルにもハンダを付けておき、両方を押し付けるようにハンダ付けするのが私のスタイル

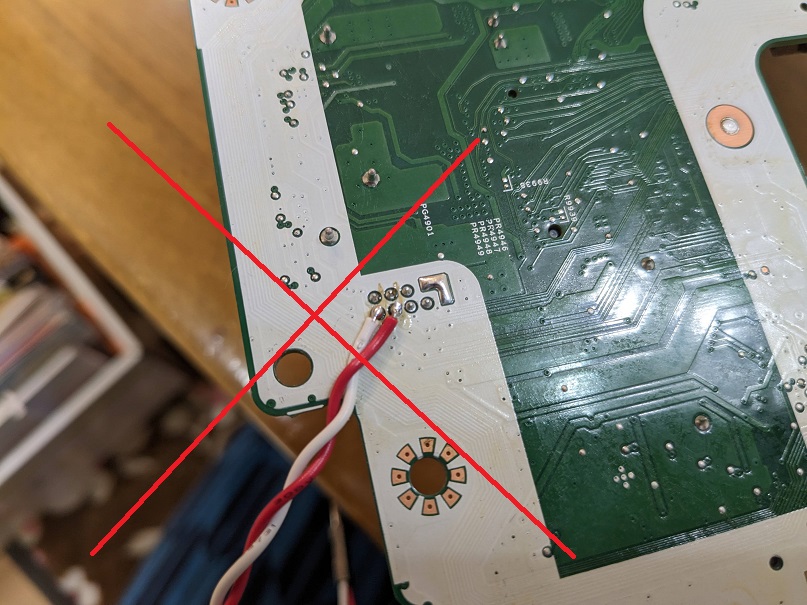

よーし!と思ったら何かおかしい?

接続位置間違えてる!!!!

(作動チェックまでやって気が付いたのですがw)

ピン位置の検証はスイッチの部品でやっていたので裏表が混乱してしまったようです。

とまぁそんなこんなで直してから組み立て

元々のスイッチは作動LEDとして作動しますので付けておきます。

ケースがメッシュでスケスケなので、(赤丸のスイッチに付いている)電源LEDと下方のHDDLEDの両方が透けて見えます。

あ、ちなみに電源LEDは白とオレンジになる事を確認してますし、コネクタから3足はありそうなのでフルカラー(RGB)LEDの可能性があります。(違うかもだけど)

これでOK、かと思いきや別の問題も発生しました!

このケース特有の問題なのですが

ケースのサイドパネルを付けて(グラフィックカードも付けて)ベンチマークをしたら、CPUファンが全開!、熱量オーバーでクロックダウンまでしている様子でした。ケースも排熱が当たっている部分が熱くなってます。

サイドパネルにケースファンが付いている仕様なのですが、ケースファンの電源が取れませんので無しだったのですが、排熱が上手く行かずケース内が高温になってしまったようです。

私の持っている他のケースだとCPU用にダクトを持つ物もありましたのでダクトでなんとかする作戦で!

家にある2Lのお茶のペットボトルをぶった切ったらカコッと良い感じにはまりました。

CPUは外気を吸えるようになったようで、ベンチマークを走らせてもファン全開までは行かないようになりました。

(GPUは苦しそうでしたがw)

とりあえず2スロットフルサイズのグラボもちゃんと付くようになったし、とりあえずのケース交換は完了という事で。

あとは、電源交換の検証が居るかな?